“匡廬山高高幾重,山雨山煙濃復濃。”唐寅的《登廬山》盡顯廬山好像仙境般的奧秘與壯觀。江西廬山,年均勻降雨日數172天,年均勻霧日196天,是開展云霧物理觀測科學試驗研討的自然幻想場所。

1月15日,廬山上天氣陰沉,廬山云霧試驗團隊在仰天坪觀測點燃燒煙條,進行云霧催化試驗。對于云霧試驗團隊來說,好天卻不是幻想天氣。

中國氣象局人工影響天氣中間副研討員郭麗君介紹:“我們做云霧觀測,最幻想的天氣是云霧天,其次是雨雪冰凍天氣,特別盼望有一次雨凇霧凇或許降雪過程,比較幻想,然后是多云天氣,最不喜歡的是好天。因為好天時我們能做的試驗和研討相對少一些。現在這個試驗是測試分歧催化劑在弱云霧條件下的催化粒子特徵。”

郭麗君(右)研討云霧試驗已經十年了,期間,她無數次往復于北京和廬山之間,有時在廬山一待就是近一個月。郭麗君身旁的是廬山云霧試驗站的員工,他們長年值守在廬山包養網之巔,天天負責設備維護和搜集廬山云霧降水數據。

郭麗君介紹:“并不是一切的云都能夠產生降水,人工影響天氣是需求在清楚云宏微觀結構和天然云的構成機理的基礎之上,對它進行催化作業,以求達到我們想要的後果。所以我們在廬山上往做催化試驗,條件就是要先把云霧構成的機理弄明白,然后再想辦法往做人工增雨或消減云霧的一些催化試驗,達到想要的催化後果。”

正在操縱試驗設備的年輕人叫吳子卿,他2024年剛剛參加云霧試驗團隊,為該項觀測研討增加了新鮮血液。近年來,人工影響天氣的發展進進了一個高速發展的時期,隨著高空經濟的發展,包含無人機、禮花彈和燃氣炮等催化裝備和催化方法越來越多,對云霧機理的認識研討和針對分歧催化裝備和新型催化劑的作業方法摸索,就顯得愈減輕要。

廬山云霧試驗站站長李軍介紹,今朝,廬山云霧物理綜合試驗基地已設有廬山云霧試驗站、廬山氣象局、廬山市氣象局、柴桑區氣象局、仰天坪、小天池6個觀測點。擁有云粒子成像儀、霧滴譜儀、雨滴譜儀和云雷達等18類30臺(套)設備,具備對氣溶膠-云-降水等多要素的綜合立體觀測效能,為國內外氣象科研和業務機構供給了一個集云霧降水物理研討、人工影響天氣科學試驗和技術研發為一體的國際一流開放式的云霧物理綜合試驗場。

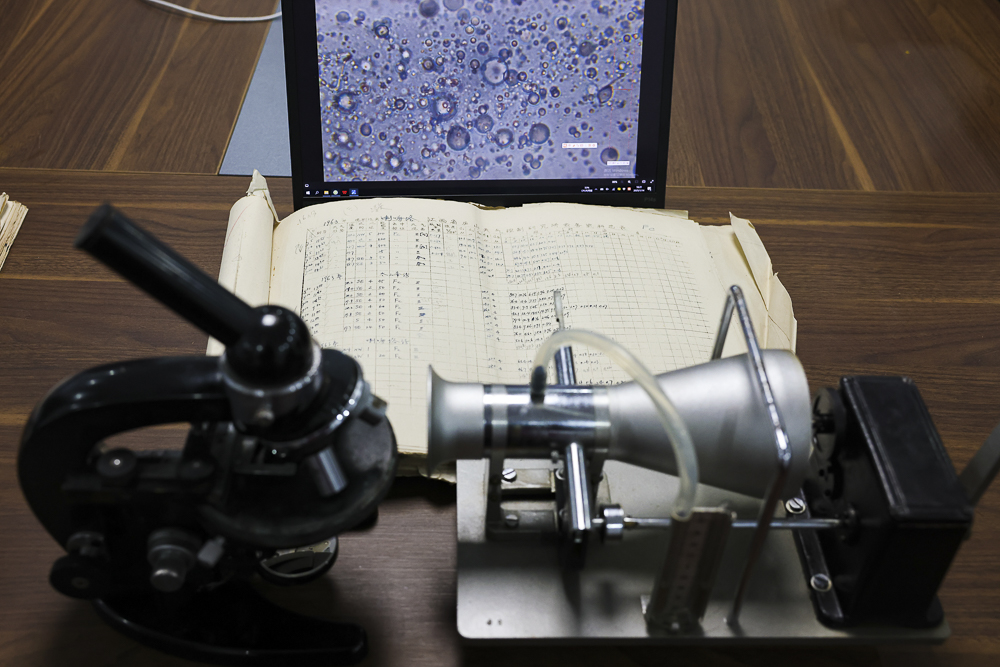

李軍說:“包養早在1959年,我國便在廬山樹立了天氣把持研討所(廬山云霧試驗站前身),開展云霧物理研討和人工增雨試驗。這里也成為我國人工影響天氣任務的發祥地之一。”1960—1980年,晚期的人工影響天氣科技任務者在山上異常艱苦的環境中進行了20余年的云霧試驗與觀測,開創了我國平地云霧物理觀測與試驗研討的先河。現在,廬山云霧試驗站里還保存著當年他們為了計數載玻片上的霧滴用鉛筆一筆一劃寫下的“正”字的珍貴資料。

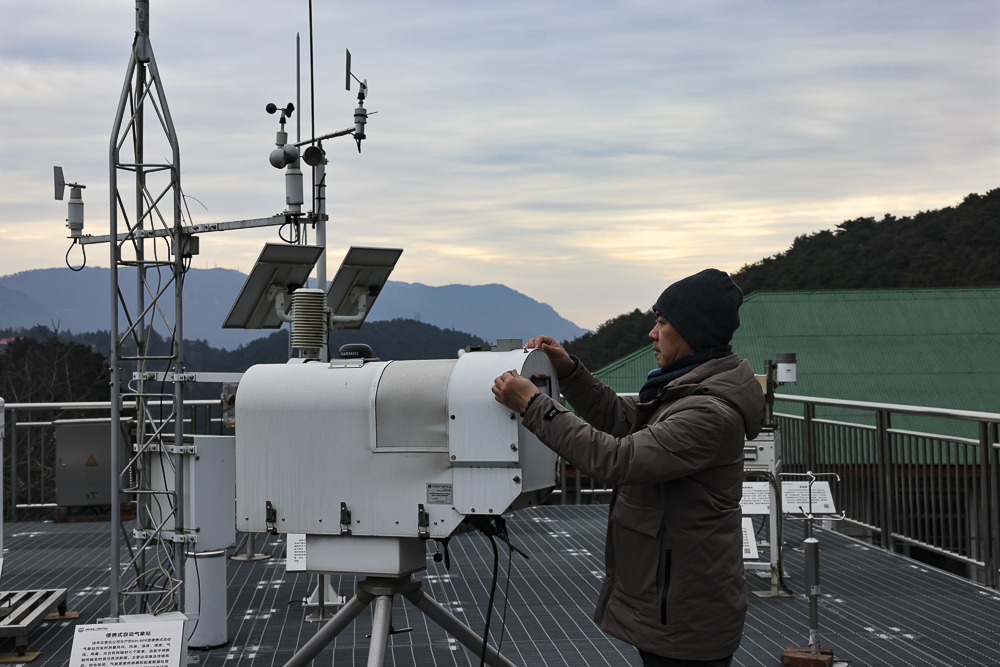

廬山氣象局位于廬山牯牛背山頂,和仰天坪遙相呼應,這里不僅是國家基準氣候站,也是廬山云霧物理綜合試驗基地的主要觀測點。山路峻峭,廬山氣象局一向無法通車,廬山氣象局局長尹偉說:“包養廬山氣象局建在牯牛背山頂,是江西省獨一沒有通公路的氣象臺站,站里的設備都是通過肩挑手扛甚至騾隊馱運,將先進設備運到山上,我國首套地基云粒子成像系統就安裝于此。”

從山下一路爬臺階上來,吳子卿興致盎然。郭麗君一邊走一邊玩笑道:“如果趕上雨雪或許更換維修設備,負重加上強風和路面濕滑,可就不那么輕松了,你來了,以后負重的活就交給你了。”

在廬山氣象局的山頂上,郭麗君和吳子卿檢測試驗儀器運行情況。幾項試驗都在陸續獲得結果,例如,分歧天氣下的云霧降水觀測試驗應用滴譜類和遙感類設備獲取分歧天氣條件下的云霧和降水的宏微物理特征和演變過程等。在氣溶膠-云-降水綜合觀測試驗獲取氣溶膠包養網、云和降水的宏微觀特征和垂直結構特征,對于深刻清楚氣溶膠、云和降水的物理和化學特徵以及三者之間彼此感化有著至關主要的感化。

據介紹,隨著科研結果不斷應用,我國人工影響天氣服務國計平易近生的程度也在晉陞。2024年,氣象部門開展人工影響天氣作業,屢次聲援東北、東北等地叢林草原防滅火、抗旱增雨,為服務生態文明建設、農業生產等貢獻氣力。(中國網記者 董寧 攝影報道)

Comments are closed.